Posted by kan on 2011年6月20日

スパイス栽培地の人々の生活向上に向けて、調査と話し合いのため、前回訪問から約1ケ月後の2010年11月17日、再び東ネパールのエベレスト山麓、フィディムの村を訪れました。例年の乾季の晴れ渡った空とは違って曇り空。しかも、前日まで降り続いた雨で、舗装されていない道路は深くえぐられた轍ができて、大きな車輪のジープかトラックでなければ通れない状態でした。ネパールでは、10月から11月にかけてダサイン、ティハールという大きなお祭りが続き、多くの人が帰省する時期で、乾季で天気も良いのが普通でした。しかし、ここ数年は雨季の開始が遅くなり、その分、終わっているはずの時期にいつまでも雨が降り続き、地滑りも多発しています。

気候変動の影響はそこかしこに現れています。この地域の名産、世界一の輸出量を誇るカルダモンは収穫が激減したため価格が高騰し、例年の8倍の値をつけていました。フィディムは、美味しいオレンジが採れる地域でもありますが、従来の土地では収穫が減り、より適した場所を早急に探さねばならない、と農民の方々が訴えていました。先祖代々の栽培ノウハウだけでは対応しきれなくなった環境変化を肌で感じ、懸命に工夫をしていますが、特に遠隔地では、残念ながらその努力が農民の生活向上に直結してはいません。しかし、どれほど環境が変化しても、努力が報われなくとも人々は生き抜いていかねばなりません。今回は、やっと緒に就いたスパイスの取組みの様子をお伝えします。(文:丑久保完二 ネパリ・バザーロ副代表)

ネパールの有機農業への取組み

私たち、ネパリ・バザーロ(以下、ネパリ)は、農産物の取引に関わるようになった初めの頃から、西はコーヒー、東は紅茶と定め、農薬使用が広まりつつあった状況の中で、作る人にとっても、食べる人にとっても安全で安心できる農法を追及しようと、有機農業を進めてきました。

当時、東ネパールのカンチャンジャンガ紅茶農園(以下、KTE)がネパールで唯一、国際標準の有機認証を受けていました。そこで、栽培支援をしていた西ネパールのグルミ、アルガカンチの将来のためにコーヒーでも有機認証を得ようと決意しました。ところが、オーガニックという概念がまだ一般的ではなく、農薬も化学肥料も使用したことのない農民たちはわざわざ証明を取る必要性を理解せず、1998年、オーストラリアから検査官を招いて現地に伴った際、「ここなら直ぐに認証は取れる。早く申請しなさい」と奨められたにもかかわらず、いつまでも書類作成に協力しようとしませんでした。何度も現地に通い、説得を重ねて準備を進め、ようやく2006年、ネパール初のコーヒーでの有機証明取得に至りました。そして、その過程で知り合った農業専門家の方々と協力しながら、東と西の拠点を中心に、ネパールにおける有機農業の情報発信の役割を担ってきました。

こうして培った知識や技術、ネットワークを動員し、スパイスも有機農業で進めてきました。最近は、ネパールで最も紅茶生産の盛んなイラムでも有機農法の導入が増えつつあります。コーヒーは、国を挙げて、全てを有機農業に切り替える段階まで近づいています。

スパイスの有機栽培への取組み

私たちのスパイス生産者の一部が住む東ネパールの村々は、首都カトマンズから飛行機で小1時間、そこから北へ車で8時間ほど行ったパンチタール郡にあります。中心となる町はフィディムです。そのフィディムから更に各方向に車で数時間離れた農家の人々が、10世帯から50世帯前後のグループや協同組合を作って、それぞれの土地に適したスパイスの栽培をしています。この地域に住む人々の多くはリンブーという民族で、自然を神として崇め、先祖代々の土地を最良の状態で守っていくという意識が高く、そのための研究や挑戦にとても熱心です。基本的に先人の教えに沿った農法を引き継いでいますが、なかには農薬を使って生産量を一時的に伸ばしたものの土地が荒れ、その反省から有機農法に転換した生産者もいます。栽培技術などの情報や品質管理、流通の中心になるのはKTEです。

KTEが紅茶だけでなく、スパイス、ハーブまで扱うに至った背景には、ネパリの存在があります。2001年、ネパリがKTEの紅茶の販売を開始して数年後、後発としては何か特徴のある製品を出す必要を感じ、マサラティーを企画しました。ところが、ダージリンティーと同等の品質を誇るKTEはオーソドックスティーにこだわり、本来の味を乱すような余計なものを混ぜるとは邪道だと言わんばかりに露骨に嫌がりました。ネパリは既存商品のリーフティーやティーバッグと同様、マサラティーも有機認証を受けたものにするために、認証を直ぐに得られるKTE周辺のスパイスを使用し、カレーセットを作ってもらっているカトマンズの生産者スパイシー・ホーム・スパイシーズ(63頁参照)に依頼してティーマサラを調合し、紅茶とセットで販売しました。紅茶の販売がまだ軌道に乗っていなかったKTEはその好調な売れ行きを見て、他の取引先にジンジャーやレモングラスなど、スパイスやハーブと混ぜた紅茶を提案してみたところ、ヒット商品になりました。

そこで、2000年から販売開始したスパイス製品の全種を有機栽培のものに切り替えたいと模索していたネパリは、東はKTEに協力してもらいオーガニックスパイスの生産に取組むことになりました。紅茶栽培のように換金まで数年を要する作物の栽培ができない、フィディム地域の困窮している農家の収入手段としても有効な、スパイス栽培への本格的な取組みはこうして始まりました。

遠隔地の生活向上に寄与するために

紅茶、コーヒーと違い、スパイスは多品種を必要とするため、栽培地域も広く分散しています。暑く湿気のある土地でなければ採れないスパイスもあれば、寒冷地や乾燥した場所が適したスパイスもあるからです。ネパリは小規模な組織や、より困窮している生産者と一人ひとり密接に、きめ細かく関わろうとするため、異なる地形や気候で栽培条件や生活環境が違い、また文化や習慣なども様々な生産者とつながることになるスパイスはより困難を極めます。紅茶やコーヒーでの成功や失敗などの豊富な実体験がなければ、とても取り組めるものではありません。

スパイスはNTFP(Non Timber Forest Products)に属しています。NTFPとは、成長が早いため環境にやさしく、また、短期間で現金収入を得られる植物として、国際協力機関が重要視している作物ですが、いまだ市場につながり収入を得るところまで至った組織はありません。スパイスは生産から加工に至るまでの工程が複雑で、利害の異なる関係者が多く絡むため、現地と深く関わり市場も持つ、ネパリのような存在が必要とされています。

遠隔地になればなるほど、有機スパイスの生産に適した場所が増えてはいきますが、人々の生活は厳しくなります。流通の不便さから近隣の小さな市場での販売に限られてしまい、遠方の大きな市場へのアクセスが難しく、安定した収入を得られないからです。流通の困難さはまた、近隣への供給であれば問題が起きなくとも、遠方では時間がかかり過ぎてカビが発生するなどの品質上の問題も引き起こしてしまいます。このような環境にある農民にとって、技術供与などの必要な支援をし、世界の市場との中継点となるKTEの存在は大きく、そのイニシアチブを取る私たちの活動はとても重要です。

課題改善への取組み

現在の大きな課題は、品質向上と安定供給をいかに図るかです。基本的には、それぞれのグループの主要アイテムを絞り、責任を明確にし、より改善がしやすいようにすることです。そして、アイテム毎に2つのグループが栽培を担うようにし、収穫が予定通りにいかなかった時に補い合ったり、品質を競い合ったりするようにします。小さなグループは、伝達がしやすくまとまりも良いのですが、生産量に限界があります。また、大きくなったグループは、私たちのように必要量が少なく収穫を全量買い取ることができない場合、メンバー間の調整が大変です。同じグループのメンバーであっても、それぞれ状況や収穫量が違うのでどうしたら皆が納得でき、力を合わせることができるのか、グループ内部のバランスにまで気を配らねばなりません。紛争の種にならないような配慮が必要です。

気候変動の影響が増せば、これまで自然乾燥できていた収穫時期に雨が降るという危惧もあり、数ヶ月の保存に耐えるよう乾燥が十分にできる設備がそれぞれのグループで必要になってくるでしょう。ジンジャーのように栽培過程も含め虫が付きやすく苦労の多い種類もあります。自然が相手である以上、課題はつきませんが、これからも、人々の生活向上に役立つことを願って挑戦して参ります。

Posted by kan on 2011年6月17日

-

-

うたちゃんの店スタジオT’s

-

-

コットン古都夢

-

-

風のひろば

●山口県

ほっこり和めるお気に入りが見つかる店

うたちゃんの店スタジオT’s

柳井駅から徒歩10分ほど。住宅街の白い家が「うたちゃんの店」です。本当は「スタジオT’s」という店名なのですが、店主の吉﨑歌子さんの愛称で呼ぶ「うたちゃんの店」の方がメインになってしまいました。

お友達が一人暮らし用に建てた住居を、転勤で不在になるということで1996年に購入し、越してきました。ギャラリーにしていた時期もあるというおしゃれな建物に触発されたのか、店をやりたいという以前からの思いが大きくなり、引っ越して半年後に起業。好みの衣料や雑貨の小売店を始めました。お客様からの要望もあり、数年後には古物商の免許を取り、オークションに参加してアンティークも置くようになりました。カナダ、イギリス、アメリカのアンティーク、日本の骨董、古道具を扱っています。玄関から中2階、階下のリビングへと、所狭しと飾られた雑貨は宝探しのようで、いくら見ていても飽きることがありません。

月に何回か仕入れている新商品は、ブログに写真つきで紹介しています。車で5分ほどの旭ヶ丘に建てたミニログハウスには、洋風アンティークを限定して置いています(14:00~18:00、水曜定休)。

ネパリの商品は、本屋でカタログを見つけ、自然素材が気に入って、まずは自分用に購入。実際手に取ってみて良かったので、商品アイテムは限られるものの、スプーン、アイピロー、フェルト小物、衣類など気に入ったものを厳選して店に置いています。「親の経済状況の改善が子どもたちの教育向上につながるというネパリの考えや、紙布や柿渋、サヌ・バイさんの小物など、手作りの行程を大切にする姿勢にも共感しています」と吉﨑さん。いい出会いがきっと待っています。ぜひお気軽にのぞいてみてください。

+++++++++++++++++++++++

店主:吉﨑歌子 〒742-0021 山口県柳井市柳井3867-2

Tel:0820-23-7242 Open:11:00~19:00(10~3月は18:00まで)(定休日:水、第4火曜)

HP:http://blog57615.blog104.fc2.com/

+++++++++++++++++++++++

●岡山県

Happy Happyで世界を変えるお店

コットン古都夢

後楽園のすぐ近く、大正時代に出石街の公会堂として建てられ、戦争でも焼けずに残った洋風の建物の1階が「コットン古都夢」です。仕事をしている人、主婦などさまざまな人が集まり、奥津幸さんを責任者として、1988年7月にオープンしました。

始めた頃はフェアトレードという言葉もなく、環境を守る市民運動として活動していました。石鹸利用を広めるために販売するとともに、海外の支援もと考えて、国際協力団体のアジアの手工芸品やコーヒーなどの商品も置きました。近隣の女性たちの手作り品もあれば、インドネシアやタイの服もありました。

最初の頃は、国際協力の商品は少なく、カタログもありませんでした。そのうち、フェアトレード団体ができ、ネパリ・バザーロができ、取引相手や商品が増えていきました。ゲストを呼んで交流会を開き、貸本コーナーを設け、女性の集まる場を提供してきました。国際協力の知識は来店したお客様から聞いて勉強しました。フェアトレードも同じように学びました。自分の考え方にフェアトレードがマッチし、取り組みたいと思いました。

ネパリ・バザーロは、ナチュラルさが特長で、トンボ玉ネックレス、アイピローなどの雑貨が人気です。コーヒーや紅茶は継続的に買ってくださる方がいます。いらっしゃるお客様には、価値を理解してもらえるよう、一人ひとりに合せて商品の背景を伝えています。

近隣でフェアトレード専門店はここ一軒なので、講演に呼ばれることも多くあります。マスコミや大学などでフェアトレードが話題に上がるようになったのはここ4、5年のこと。岡山大学は大学祭で販売してくれ、継続した交流をしています。学校関係者も授業で扱う情報を得に来店します。牛窓や岡山の店などに卸もしています。「AMDAもあって熱心な県といわれていますが、地方にまで少しでも広まっていくように地道に活動していきたい」と語る奥津さんです。

+++++++++++++++++++++++

店主:奥津幸 〒700-0812 岡山県岡山市出石町1-8-6

Tel&Fax:086-225-4663

Open:10:00~18:00(定休日:日祝(カフェは営業))

HP:http://www10.ocn.ne.jp/~cotom/

+++++++++++++++++++++++

●青森県

フェアトレード×地元で楽しく健康に!

風のひろば

「風のひろば」は、十和田アーケード商店街にある、服飾、小物雑貨、天然素材のスキンケア商品、無添加の食材などを取り揃えたお店です。宮崎季子さんが2005年に始めました。

きっかけは13歳の頃。進路に迷っていた時にアフリカの番組をテレビで見ました。飢餓に苦しむ子の瞳が画面を通して衝撃を与えました。食べられる状況を作るため現地で農業を教えたいと考えて農業高校、大学農学部に進学しました。しかし、経済システムを学ぶうち、発展途上だからとか、怠けているから彼らが貧しいのではなく、教育、経済、政治などが複雑に絡み合っていることがわかってきました。中学生の時は途上国側の問題だと思っていたことが、先進国側の利益が優先される社会構造の問題だと気づき、援助とは何かと悩みました。卒業後、身の丈で納得のいく国際協力ができるフェアトレードを知り、地元で店を始めることにしました。

ネパリの商品は開店前にイベント販売していた頃から扱っていました。「ネパリは不器用な魅力というのか、素朴でオリジナリティがあります。私もパンツは毎日のように履いています。食品や雑貨などは感性にピタッと会う人は迷うことなく買っていかれます。同じ服をまた買いに来る人もいて、他にない存在なのだと思います。イベントでファッションショーを行い、お客様がモデルになり盛り上がりました。高校で話をするなど開発教育にも力を入れています。1対1で伝えていくことが、遠回りのようで一番の近道だと思っています。一人ひとりが考えて行動することが世界を変えていくと信じています」と宮崎さん。

カフェスペースは、宮崎さん一人ではなかなか手が回らずにいたところ、羽沢友佐さんが客として訪れ、ぜひシェフとして自分の腕を振るいたいと申し出て、カフェを経営することになりました。北海道でシェフとして働いていた羽沢さんは、2009年からランチも始め、自家・地場の無農薬野菜、古式醸造法の調味料やオーガニックの食材を使った、おいしい雑穀キッシュやデザートなどを提供しています。雑穀豆カレーは、ネパリのスパイスを使っています。「力のあるスパイスなので少量でもしっかりと効いて、おいしい。他のものは使えない」と絶賛してくださいました。

5年間愛されてきたお店ですが、2011年1月にこれまでの店舗は「Farm&Cafe Orta(オルタ)」と名を変えてカフェのみとなり、販売の「風のひろば」はすぐ近くの宮崎商店内に移りました。場所は変わっても想いは同じ。両店舗合せて、どうぞ訪ねてみてください。

+++++++++++++++++++++++

店主:宮崎季子

〒034-0011 青森県十和田市稲生町14-41

Tel&Fax:0176-25-1811

Open:10:00~18:00(定休日:毎月第一日曜)

旧風の広場cafeがリニューアルオープン致しました。

「Farm&Cafe Orta(オルタ)」

店主:羽沢友佐

〒034-0011 青森県十和田市稲生町15-16中央ビル1-1

Tel&Fax:0176-25-0185

Open:12:00~21:30(定休日:月曜、但し祝日の場合は翌日)

+++++++++++++++++++++++

Posted by kan on 2011年6月17日

-

-

宇宙の贈り物

-

-

天使のえくぼ

-

-

八戸市立鮫中学校

-

-

県立弘前実業高等学校

始まりは、ネパリ・バザーロ代表土屋春代さんと、橋本司さんとの出会いでした。八戸で行われたセミナーに参加した司さんは、そこで講演をした春代さんに深い関心を持ち、終了後の交流会で春代さんの隣に席を得て話しこみました。すっかり意気投合した二人は、その後も連絡を取り合い、時には司さんが横浜まで来て、春代さんの家に泊まりこみ、夜遅くまで話をすることもありました。春代さんやネパリ・バザーロを応援したい、自分も関わりを持ちたいと思いましたが、故郷の八戸を離れることはできず、八戸にいながら自分なりの方法でネパリを応援しようと決意し、自宅でネパリの商品を販売し、ネパリの活動を周りの人たちに紹介することから始めました。そんな司さんを2010年9月に訪ね、司さんとつながり、同じ想いでネパリを応援してくださる方々にもお会いしてきました。

文:魚谷早苗(ネパリ・バザーロ ボランティアスタッフ)

★お店で

たくさんの人においしい笑顔届けたい

三叉路の魔よけとして庚申様が祭られた交差点にある、黄色い看板の「宇宙の贈り物」。2005年に三浦眞理子さんが始めたレストランです。一番の特長は赤ちゃん連れで安心して過ごせること。ゆったりした室内、おむつ替えも余裕でできる広いトイレ、そして月齢に合わせたバリエーションが揃っている安全な離乳食がメニューになっています。離乳食は、かかる手間は大きいのに食べる量はほんの少し。大変ですが、お母さんたちがくつろいで集える場所を提供したい、と始めました。大人のためのメニューも、添加物、農薬を除去し、厳選した調味料を使用したランチやデザートが楽しめます。三浦さんは2008年に日本雑穀協会の雑穀アドバイザーの資格を取りました。現在全国に約60名の取得者がいます。雑穀は元気の元、ブームになる少し前から注目し、研究を重ねてきました。

ネパリとの出会いは、開店して1、2年経った頃。司さんの自宅ショップを訪ね、自然食の一環としてネパリの商品に共感し、店の一角を司さんに提供し、食品や雑貨を紹介しています。さらにスペースを広げようと計画中だとか。三浦さんの人生の目標は、支えあうこととみんなの笑顔。「笑顔を見るのに一番いいのは、食べること。店を通しての出会いが何よりうれしい」と今日も腕をふるっています。

★お店で

厳選食材を気軽に楽しめる憩いの場を目指して

住宅街の、手入れの行き届いたアプローチを抜けて中に入ると、明るい厨房とゆったりと過ごせるカフェスペースの店内。「天使のえくぼ」は、健康を重視し、食材を吟味した、こだわりのパン屋さんです。店主の中西美智子さんは、夫の修二さんが病気をした時に仕事を辞め、看病の合間に以前からの趣味だったパンを焼いて知り合いに配っていました。アトピーの人も多かったので有機など食材は厳選しました。夫の病気から、自身の生き方などいろいろと考える中で、人々が集える場を作りたいと思い、2005年に「天使のえくぼ」が生まれました。

始めは町中に場所を借りましたが、半年後に自宅を大改築して店舗と喫茶スペースを作りました。朝3時に起きて、無添加の野生酵母「白神こだま酵母」も使用して仕込みをしています。「こだわって作っているので、本当にニーズのある人に合わせたパンを作りたい。大勢にではなく、難しい要望を抱えた一人ひとりのオンリー・ワンでありたい」と一緒に働く修二さんが力強く語ります。山あり谷あり、紆余曲折でやってきました。ネパリの商品を置くことになったのは、近くに住んでいた司さんから聞いて、「仕事を育てる」という発想に共感したためです。「寄付には限界があります。努力してこそ未来があります。司さんと会わなければ知ることのなかった世界に出会えました」と、小柄な体と穏やかな笑顔で忙しく立ち働く美智子さんです。

★学校で

学校全体で考える貧困問題への取り組み

司さんの夫、卓さんが4年前に八戸市立鮫中学校に赴任した際、司さんに勧められ、同僚への挨拶の品としてネパリのコーヒーを持っていきました。皆、好意的にネパリの説明を聞いてくれ、今では先生たちでお金を出し合ってネパリのコーヒーを常備しています。

卓さんは横浜まで出向き、ネパリ主催のハンガーバンケットと貿易ゲームに参加しました。ぜひ自分の学校でもと思い、毎年生徒たちと貿易ゲームを行っています。ゲーム終了後には、どうやって解決しようとしたか、何が大切だったかなどの振り返りを行います。毎年行うので、一人の生徒が計3回行うことになり、翌年には違うことに気づいたりして、成長が見られます。研究授業でも取り上げられました。

そうした取り組みの中、貧困問題に関心を持つ教員も増えました。何かあるごとにネパリを話に出したり、商品を持ち込んだりしたサブリミナル効果だと卓さんは笑います。

今は、ペットボトルを集めて換金し、ベトナムの学校の成績優秀者に自転車を送るという国際支援をしています。卓さん自身もベトナムの子どもたちに会いに行き、本の少ない学校に日本の絵本を翻訳して贈っています。

「中学生は、『正』と『悪』に悩む多感な時期にあります。『正義』に敏感で、ある意味とてもロマンチスト。国際支援やフェアトレードの考え方がスウッと入っていく子もいて、この年代にこうした機会を持つことができるのは、とても有意義なことだと感じます」と語る卓さんです。

★学校で

ファッションを通じて世界とつながる

県立弘前実業高等学校の山内最子先生は、司さんの友人です。司さんからネパリのことを聞いて興味を持ち、なにか自分もと思いましたが、それが何なのか考えて、たどり着いたのがネパリの布地を使ってファッションショーの衣装を作ることでした。

毎年行われている服飾デザイン科のファッションショーは今回2010年9月5日が17回目。3年生の生徒たちが、型紙から衣装製作まで行い、デパートの中のホールで自らがモデルとなってオリジナルの服を披露しました。今回のテーマは『Pray(願い)』。生徒たちは『布を通して世界平和を訴え、自分の未来に繋げられるように』という思いを込めて服作りに取り組みました。

半年前の2月から準備が始まりました。青森県の伝統工芸である津軽塗のボタンをあしらった衣装や、修学旅行で訪れた韓国をイメージした衣装など10のテーマに分かれた一つに、ネパールの布を通し国際貢献を模索するというテーマが加わりました。生徒たちは服のデザインを考え、サンプルから布地を選びました。生成りのレース織りをグラデーションに染めた服、いろいろな柄の手織布をパッチワークした服、紙布を使った服など、天然素材の質感を活かしながら、オリジナリティあふれる服が16着完成しました。実際の布が届いてみると小さな見本の布で考えていたのとイメージが異なっていたり、手織りは解けやすくて縫うのに苦労したり、いくつも作ったリボンが同じ形にならなかったり…でも、できあがって身にまとうと、肌触りや着心地が良く、苦労も吹き飛ぶ喜びだったようです。

ショー当日は、司さんはもちろん、「宇宙の贈り物」の三浦さんも八戸から応援に駆け付け、生徒たちの熱気に大感激でした。山内先生は、ネパールとの関わりをこれからも継続していけるよう、来年以降もネパールの布地を使ったファッションショーを計画しています。

==================================

本物が持つ力

ネパリとの出会い

青森県立八戸第二養護学校 教諭 橋本 司

「特別支援教育と国際協力ってなんか似ているな」と漠然と感じていた頃、春代さんが青森開発教育講座のゲストとして我が郷土八戸へ。そこでフェアトレードの仕組みを教えていただき、国内での作業の一部は福祉作業所に委託しお互いに手を取り合う仕組みを作っているという話を聞きました。さらに会場では、実際にネパリ商品を販売する機会を得、春代さんの話を聞いた人たちは次々にネパリの商品を手にし、購入する様子を目の当たりにしました。地方都市八戸で決して安くはないフェアトレード商品が次々に売れる様子を見て、「商品に語る力があればどこにでも通用する」と気づかされ、「これだ!フェアトレード商品を教育に生かそう。みんなが誇りに思う活動に取り組もう」とそのとき決心しました。

それから十数年間、教員仲間には必ずネパリ商品を紹介したり自宅では展示会をしたりして、自分ができる範囲で活動をコツコツと続けていました。(相方には、学校で職員が飲むコーヒーをネパールコーヒーに替えてもらったり…)すると、今年の夏の終わりにうれしいニュースが。教員仲間の一人、山内最子さんが、生徒達が作り上げるファッションショーにネパリの布を教材として使い、弘前のデパートで発表してくれたのです。ネパリの布を身につけて、生徒達が向こうから歩いて来たときは感動で胸が熱くなりました。

そして、今年の秋ようやく勤務している特別支援学校の作業学習にフェアトレード商品の値段付けを取り入れることができました。これはフェアトレード商品を置いてくださっている天使のえくぼさん、宇宙の贈り物さんのご協力があるからこそできたことです。作業学習での取り組みはまだ始まったばかりで、生徒も先生も今は、新しい活動を軌道に乗せることで精一杯ですが、彼らがいつの日か、自分の取り組みが世界につながっていることに、世界の中でもしかしたらはじめての活動をしていることに気がついて誇りに思う日を楽しみにしています。

Posted by kan on 2011年6月17日

-

-

モーニングスター・チルドレンズ・ホーム

-

-

セービングファンド(コーヒー選別を行う女性たち)

-

-

奨学金フェーズ2 KTEワーカーズの子どもたち

-

-

奨学金フェーズ2 キサン民族のみなさん

-

-

シリンゲのケサブさん(写真左)

◇セービングファンド

働いて得た収入は家族のために使って、自分の手元に残せない女性たち。まとまったお金が必要な時に自分の意志で使えるお金を貯蓄するシステムです。毎月、女性たちと職場が同額(100~200ルピー)ずつ、ネパリが倍額を出して、一人ひとりの銀行口座に積み立てていきます。

◇カンチャンジャンガ紅茶農園(KTE)奨学金

フェーズ1

紅茶農園で働くワーカーの子どもたちすべてが基礎教育を受けられるようにと2002年に始めた支援。県立神奈川総合高校有志によるワンコインコンサートの収益も資金の一部になっています。2010年度は約40万ルピーの奨学金で150名以上の子どもたちが通学しています。

フェーズ2

10年生までの基礎教育を終えた子どもたちのうち、成績優秀で意欲のある子の専門教育を支援。2007年に3名、2008年に2名、2009年には8名、2010年には4名が進学しました。看護、農業、教育、商業など、卒業後に村に貢献できる専門知識を意欲的に学んでいます。

◇キサン民族への奨学金

厳しい状況におかれている、東ネパールの少数民族キサンの子どもたち・若者たちが、必要な教育を受け自立できるよう支援を開始しました。2010年7月に若者たち7名の学費約30万ルピーの支援を行いました。

◇シリンゲのケサブさん学費

シリンゲコーヒー協同組合の今後を担う人材育成のために、組合長のバドリさんを支える若きケサブさん(20)が農業の専門技術を学べるよう、まず、入学金6万ルピーを支援しました。

◇トゥリさん家の子どもたちの奨学金

竹かご職人のトゥリさんの子どもたちが継続して学校に通えるよう、2006年から学費支援をしています。落ちこぼれて自信をなくした子どもたちが授業に追い付けるように依頼した家庭教師も含めて、現在3人の子どもたちを支援しています。

◇モーニングスター・チルドレンズ・ホーム

身寄りのない子どもたち50人以上を家族同様に育てているビシュヌさん夫妻が運営するホームです。1991年に、代表の土屋春代が初めてネパールを訪れて以来生活費支援を継続。水道設置費、障害のある子の義足代などのスポット支援も必要に応じて行ってきましたが、レギュラーサポートとして現在は月50,000ルピーをお渡ししています。

1ルピー=約1.3円

+++++++++++++++++++

■スパイシー・ホーム・スパイシーズ

2007年1月開始。現在の対象者7名。

■コットンクラフト

2008年4月開始。現在の対象者26名。

■ヤングワオ

2009年1月開始。現在の対象者12名。

■コーヒー選別の女性たち

2010年1月開始。現在の対象者5名。

+++++++++++++++++++

Posted by kan on 2011年6月17日

テトラバッグの紅茶が新発売。

オフィスでも、忙しい朝も、ほっと一息。

ネパールのカンチャンジャンガ紅茶農園から今年もおいしいお茶が届いています。

愛情のいっぱいこもった茶葉を、そのままおいしく、しかも手軽に飲んでいただきたくてテトラバッグの紅茶を作りました。

エベレスト、K2に次ぐ世界第3位の標高8586mのカンチャンジャンガ。そのふもと1050~1900mの高地にKTEの茶園があり、製茶工場も1600mの高地にあります。インドのダージリンに程近く、香り高い高品質な紅茶を作るために最適な環境です。ネパリ・バザーロの紅茶は、5月末頃から収穫されるセカンドフラッシュと、9月末頃から収穫されるオータムナルをお届けしています。

テトラタイプのティーバッグには、SFTGFOP(スペシャル・ファイン・ティピー・ゴールデン・フラワリー・オレンジ・ペコー)の最高級の茶葉を詰めています。金色をした上質の新芽「ゴールデンチップ」をたくさん含んだ一芯二葉のフルリーフの紅茶の上級グレードです。新芽とその下の2枚の淡い緑の若葉のみを摘みとる「一芯二葉」は、硬くなってきた濃い緑色のペコースーチョンを含める「一芯三葉」に比べて収穫量は激減しますが、良いお茶をつくる理想的な摘み方です。

水と緑の豊かなヒマラヤ山脈のふもとで、自然農法で育てられ、額から籠を担いだ村の人たちによって、ひと摘みひと摘み丁寧に手摘みされた紅茶です。3分半から5分、ポットの中で茶葉が開いて、成分がしっかり抽出されるのを待ってから、お召し上がり下さい。テトラタイプのティーバッグですので、茶葉が踊り、お茶の美味しさが十二分に引き出されます。

コーヒー日和

自然農法で育て、一粒一粒手で収穫したおいしいコーヒーを是非お試しください。

農薬や化学肥料を一切使わず、自然農法で育てられたネパールコーヒー。このコーヒーは、ネパールの首都カトマンズから、バスを乗り継いでほぼ一日、そこから徒歩で8時間以上歩くと、ようやく辿り着く「シリンゲ」から届いています。急斜面の険しい山道を、農民たちはコーヒーを背負って歩きます。豊かな自然に育まれ、空気がとてもおいしい地域で栽培された、てまをかけた逸品です。

シリンゲコーヒー協同組合のメンバーたちは、教育をほとんど受けていないことやあまりにも貧しいことを理由に、地域のなかで見下され差別されてきました。協同組合を設立し、代表となったバドリさんは、そうした偏見や差別には屈せず、コーヒーの市場を16年間細々と守ってきました。そんな彼を、カトマンズで輸出入代行会社を経営しているディリーさんとネパリ・バザーロが長年支え続けてきました。また、組合員の農民たちの団結とバドリさんに寄せる強い信頼、そして片腕となって皆をリードするケサブさんも大きな支えとなりました。見下してきた人々は、シリンゲの自立を阻もうと様々な妨害を行ってきましたが、私たちは粘り強く挑戦を続け、日本からも現地とやりとりしながら膨大な資料を作成し、ついに2010年12月に有機証明取得にこぎつけました。

私たちの有機証明へのこだわりは、単に商品に表示することが目的ではなく、食の安全確保を目指し有機農業を推進する世界の流れを示し「良いものを作れば市場も開ける」という農民への動機づけが一番の目的です。それによって作る人、頂く人双方の安全も守られます。

こだわりの焼き菓子

ネパールでとれたコーヒー、紅茶、スパイスなどのこだわりの食材を使ったとっておきの焼菓子です。

ケーキを作っているのは障がい者地域作業所「まどか工房」のみなさんです。最後に手にするお客様に満足してもらえるようにと責任を持ってしっかりと働くことを大事にしています。オーガニックで栽培されたネパールのコーヒー、オレンジピール、紅茶、スパイスの新鮮な風味を活かすよう、国産の材料も厳選された安全な材料を使っています。愛知県にある有機農場「とりのさと農園」の、餌にもこだわって育てた鶏の元気な平飼い卵、南部地粉、洗双糖、無添加の菜種油を使用しています。

大人気のクッキーシリーズは、障がい者地域作業所「かたくりの里」のみなさんが、ネパールのオーガニックで栽培された紅茶やコーヒー、オレンジの皮、こだわりの国産材料で作っています。年々順調にクッキーの販売数が増え、忙しくなってきました。やればやっただけ得るものがあり、それがまた次のオーダーへとつながるので皆がんばっています。2008年春号から加わり大好評のシナモンクッキー、2010年春号新登場のジンジャークッキーは、「まどか工房」で作っています。

真面目に製品を作るとコストばかりかかってしまい、とても一般には市場が開けないことも多い時代にあって、このケーキとクッキーは、こだわりの材料とこだわりの理念を持って、事業として十分成り立ち、作る人のやる気にもつながっています。そしてそれは、ネパールのコーヒー、紅茶生産者へもつながっていくのです。

自然農法のスパイス

自然に沿った方法で作られた安心なスパイスやハーブは、いつもの料理に加えるだけでぐっと本格的な味わいに。

ネパリ・バザーロのスパイスは、街から遠くて生活が厳しい、しかし自然が豊かな地域で栽培されています。コーヒー、紅茶で身につけた技術を柱に、私たちと現地の協同組合が協力し、農家を一軒一軒歩き回り、少量ずつ集めています。スパイスは非木材の再生産植物の一種で、環境にやさしい植物です。荒地でも栽培でき、成長も早いため、わずかな土地しか持たない生産者にとって、スパイスは貴重な収入源になっています。また、私たち消費者にとっても、生産者の顔が見えているので、安心して口にすることができます。

村で収穫されたスパイスをパッキングしているのは、首都カトマンズにあるSHS(スパイシー・ホーム・スパイシーズ)という工房です。代表のシターラ・ラジバンダリさんのもと、厳しい経済状態にある女性たちがスパイスを粉末にし、新鮮なうちに一つひとつ個袋にパッキングをして、日本に出荷しています。2007年よりネパリ・バザーロと協力し、働くワーカーたちに対して、セービング・ファンド(将来に備えて積み立てる資金)を始めました。ネパールでは、働く女性たちが、給料を自分のために使うことはほとんどありません。その上失業保険、健康保険、年金などの社会保障もない国で、将来まとまったお金を必要とする時に、きっと役立つと思います。

Posted by kan on 2011年6月17日

「カマルです!」若い男性が大きく元気な声で叫ぶと同時に飛び出してきて、到着したばかりの車から私たちの荷物を取り出し、テキパキと宿舎の部屋に運んでくれました。「2年前に1度来たことがありますが、私を覚えていますか?」と聞くと、「写真を大きくして部屋に飾って、毎日見ているから忘れるわけないよ~」とおかしそうに笑いました。

2年前、長年の願いがかなって農園に初めて来た時、その滞在で一番印象に残ったのが、カマルさん、シャンティさんご夫婦との出会い、交流でした。ダリット(*)と呼ばれるアウトカーストのおふたりは、カースト差別をなくすKTEの試みにより採用され、宿舎の食事係と掃除係をしていました。11月中旬で朝晩はとても寒く、私はダウンジャケットを着る時もあるほどなのに、カマルさんがいつも半袖Tシャツ一枚なので「元気ね!半袖で寒くないの?」と感心して言うと「これしかないんだから、仕方ないだろ」と、少し怒ったように横を向きました。ある日、体調が悪く外出を控えて部屋にひとりで居た時、シャンティさんが遊びに来てくれ、家族のこと、子どものこと、女性の立場などいろいろな話をしました。カマルさんも覗きに来て仲間に入り、仕事の不満をこぼしていきました。

カトマンズに戻る朝、見送りにきてくれた少女の「あなたのカーストは?」という私への何気ない質問が、傍にいたカマルさんのカーストを皆に強く意識させ、差別する側のあまりの無意識さ、疑うことを知らない、まるで空気のように当たり前になっている差別の根深さに、いろいろ考えさせられました。翌年(2009年)秋、再訪しようとビルタモードゥまで行きましたが、マオイストによる道路封鎖が解けず、数日間待ち、諦めてカトマンズに戻りました。カマルさん、シャンティさんにお会いするのを楽しみにして2010年9月、2年ぶりに訪れ、おふたりも再会を待ち望んでくれていたことを知りました。

おふたりの状況は変わり、シャンティさんは出産し、育児と家事に勤しむ生活です。夜間警備員になったカマルさんは仕事に誇りとやりがいを感じ、ブルーの制服もよく似合い、颯爽としてみえました。仕事も私生活も充実し楽しそうで、時々部屋に寄って声をかけてくれる時も元気一杯です。食事担当は新しく農園に来たパルシュラムさんですが、まだ慣れていないから変なものを出すと心配だと、最初、私たちの食事はカマルさんが作ってくれました。夜勤も日勤もではさすがにきつく、2日目からはパルシュラムさんがおろおろしながらも頑張って作ってくれました。

カマルさんの家に遊びに行くと、出産したばかりの妹さんが赤ちゃんとともに産後を過ごしていました。土間が2部屋。その1間に炊事場がついている簡素な家ですが、シャンティさん、カマルさんのお母さん、近所の子どもたち、妹さんの友だちなどなどで、足の踏み場もないほど、とても賑やかなご家庭でした。

カマルさんは長男に「スルヤ(太陽)」と名前をつけました。男の子に神々の名前をつけることがよくありますが、自分たちに”ダリット“という過酷な運命を背負わせた神の名ではなく、誰にも等しく降り注ぎ、光とエネルギーを与える「太陽」と命名したことが胸に沁みました。カマルさん、シャンティさん、スルヤ君、また会いましょう!

(文:土屋春代)

*抑圧された者という意味で、かって「不可触民」と呼ばれ、カースト制度の最底辺に位置づけられた人々。カーストによる差別は憲法で禁止されているが、根強い偏見と厳しい差別がある。

Posted by kan on 2011年6月17日

2年ぶりの紅茶農園訪問が実現しました。バンダ(*1)で涙をのんで引き返してからもう一年が経ってしまいました。年に5回ほどネパールを訪れていても、なかなか遠方の村に行く機会は得られません。紅茶の新製品のこと、スパイスのこと、フェーズ1(*2)とフェーズ2(*3)の教育支援のこと、たくさんの案件をよりよく進めるには、やはり現地訪問は欠かせません。バンダにならないよう必死に祈ったかいがあってか今回は大した問題も無く到着できました。

例年と違い雨季が長引き、9月末になってもまだ毎日雨が降っているという直前の情報に、足下が悪く活動がしにくいのではないかとやや不安はありましたが、着いてみると快晴が続き、秋らしい爽やかな天候に、心も晴れ晴れとなりました。カトマンズで見たり聞いたり、接したりした暗い部分、ネパールの政治の混乱が人々の暮らしを圧迫している様や、他人を踏み台にして自分の利益ばかりを追求する人々とのせめぎ合いなど、どう対処したらよいか考えてもなかなか出口が見つからず、気分も落ち込んでいたものが、スーッと霧が晴れるように自然に行く手が見え、迷いが吹っ切れ気持ちが落ち着きました。大自然の中で営まれる真っ当で地道な暮らしを見ていると人間の限界が知れ、謙虚な気持ちで物事を受け入れることができるようになるのでしょう。そして、支援している若者たちとの触れ合い、彼らの夢の実現に少しでも協力できているという実感は、何より強い、続けるための原動力になりました。

滞在中、ディリーさん(*4)から提案された自立への計画は今後の行く方を示す柱となるものでした。長い模索の中から見えてきた光明ですが、その道筋は決して平坦なものではない予感もあります。しかし、どのような苦難があっても、若者たちの夢が壊されることのないように力を合わせて進んでいこうと思います。(文:土屋完二)

*1:ストライキのこと。外を歩くことは問題ないが、車の走行は禁止。店や工場、事務所も営業できない。

*2:カンチャンジャンガ紅茶農園(略称KTE)の子どもたち全てが10年生までの基礎教育を受けられるようにと始めた奨学金支援制度。

*3:基礎教育を修了した子どもたちの中の優秀で強い意欲がありながら、生活が厳しく自力では進学できない子どもたちに専門教育が受けられるように開始した奨学金支援制度。

*4:KTEの役員。カトマンズ事務所とフィディムの農園を頻繁に行き来し、企画立案や調整を精力的にこなす。55歳の彼は、後20年は仕事にその身を捧げ、引退後は瞑想生活に入ると言う。

カンチャンジャンガ紅茶農園の自立プロジェクト

教育支援の効果と課題

教育の重要性は最近、遠隔地域でも意識されるようになりました。しかし、これといった産業のないところが多く、親の現金収入が限られるため教育への投資が充分できず、地域全体としての教育の質も都市部に比べると低く、都市の恵まれた環境で育った子どもたちと同じ条件の試験を受けることには大きなハンディがあります。しかし、そのSLC(*)と呼ばれる統一試験の成績がずっと将来にわたって大きな影響をもつのです。経済的な格差だけでなく、それが将来の希望の格差とならないようにと、10年生までの基礎教育を受けられるように支援を始めたのが2002年春。毎年SLC合格者が出るようになり、その子どもたちが望む職業に就けるようにとフェーズ2支援を始めたのが、2007年秋です。地域への効果が大きく、人々の意欲を高め、農園の業績にも影響をもつようになりました。ワーカーの農園に対する愛着が増し、定着率がよくなり、仕事の質があがったのです。

長いお付き合いのネパリ・バザーロの他にも、最近、アメリカ、カナダなどのフェアトレード組織に輸出を始め、高品質の茶葉はどこでも好評で、ようやく市場が安定し始め、これから農民の生活向上を目指そうとするKTEにとって、この教育支援は止めることができません。一方、ネパリにとっても子どもたちの懸命に励む姿に心打たれ、支援は続けたいと思っていますが、成長し希望に燃える子どもたちの膨らむ夢に応えるには資金が限られています。SLC後の専門教育支援は基礎教育支援に比べ、子どもの数は少なくとも、金額としてはひとり当たり数倍もかかります。どちらも引き受けることはできません。せめて、基礎教育は親や地域でできるようになればと、KTEもネパリも何度も話し合いを続けてきましたが、答が見つかりませんでした。

農園は組合員やワーカーの収入を増やし、自力で子どもの教育ができるようにと、収穫量を増やす努力や牛プロジェクトなど様々な試みをしてきました。しかし、茶畑は急な傾斜地にあるため、栽培量を増やすことが難しく、搾った牛乳も遠隔地であるため、流通に乗せられませんでした。もちろん多少の効果はありましたが、ネパリの支援を不要とするほど力強いものには成り得ないということが分かりました。

今回のディリーさんの提案は組合員やワーカーの人たちの衣・食・住の生活全般の向上にもなり、さらに教育支援も可能となる画期的なシステムでした。計画通りの成果を得るにはどうすべきか、早速、具体的な検討に入りました。

*10年生までの基礎教育を修了したことを 証明する国家試験。

ディリーさんの提案

KTEは生産者の協同組合でしたが、この自立計画は組合員による消費者協同組合をつくるものです。会員からも少しずつ出資してもらいますが、元々小規模農民や生活が厳しいため外から流入してきた農民による組織だったため、集まる額は小さく、不足する大部分の出資金はKTEとネパリ・バザーロで負担します。

第一段階は、生活に必要な4つのアイテムから始めようと計画しています。米、塩、油、石鹸です。米はインド国境に接する肥沃な大地、タライ平野の良質な米を1月と5月の収穫時期に安くまとめて買いつけ、農園の近くの水車小屋を借りて脱穀します。米は一般の店より2、3割安く組合員に販売します。マスタードをまとめて購入し、水車小屋で油を搾り出します。米のもみがらや油かすは農園が有機肥料にするため購入します。石鹸はチウリなどの良質なオイルの採れる植物の種を買って作ることも考えています。

このように質の高い米や油を一括で仕入れることにより組合員は健康の元になる安全で安心な食品を安く手に入れられるという利益もでます。またもみがらや搾ったかすは農園にとって品質や収穫量を上げるためのよい有機肥料となります。協同組合は課税されませんから、出た利益全てを有効に使い、様々な生活向上プログラムを実施します。

先ず、利益の40%を教育資金に充て、徐々に10年生までの教育費を出せるようにします。一家で奨学金を受ける子どもは2人までとする案もあります。できるだけ子どもの教育は親自身ががんばって出せるようにと意欲を促すためです。15%をアーユルヴェーダクリニック開設と維持に充て、地域住民の病気予防、健康維持のために使います。15%を住まいの質の向上のため、無料宿舎の建設資金にします。15%は積立てて基金とし、自宅を建てる人や教育費を必要とする人に長期無利子で貸します。5%は色々な植物の種を買い、栽培意欲のある人に与えます。残り10%は将来、資本金を増やすために貯金します。

そして、第二段階は服や靴などアイテムを広げること。第三段階は近隣地域の農民も買い物ができるように市場を拡大することを目標としています。プロジェクトは2011年の1月、米を買うことからスタートします。

おとなの役割

10年間の内戦が終結、王制が廃止され、やっと国民が中心の国家が形成されるかとの期待もつかの間、政治家たちの醜い権力闘争が数年間も続いています。政治の混乱が続くネパールは産業を興す基盤の整備に手をつけられず、電力は供給が充分できず、特に乾季は毎日の停電が10時間以上にも及ぶほど。給水もままならず。悪化する治安や連動するインドルピー高に引き摺られる、国力とは裏腹のルピー高。輸出しても手取り収入が減っています。悪い状況をあげつらえばきりがないほど出てきます。少しでも事情を知る人はネパールの未来を悲観して国外に移住して活路を見出そうとします。

そんな中でKTEのように政治の恩恵の及びにくく保守的な地方で、新たな仕組みづくりを目指すには余程の根気と勇気が要ります。もちろんKTE内部にも問題はたくさんあります。推進役はどうしても地位の高い、経済的にも余裕のある人々になり、地位の低い、貧しい人々は本音を言いにくいこともあります。しかし、内外に横たわる多くの困難を受け止めて、粘り強く一歩一歩前進する人々を見て、若者たちはきっと次のよりよい未来を切り拓いてくれるでしょう。たくましく意志の強い、そして弱者に配慮できる人に育ってくれるでしょう。

どの時代にもその時代固有の困難はあり、それを切り拓いてきた先人があったから今の私たちの恵まれた環境があるのだと思います。次の世代に!次の世代に!よりよい環境をバトンタッチしていくことがおとなの役割だと強く感じた訪問でした。

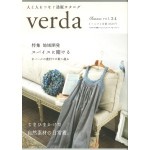

Posted by kan on 2011年6月17日

継続可能で、たくさんの人に仕事がいきわたる手仕事をVerdaは大事にしています。手作りの服や雑貨には、機械生産にはない心地良さや温もりがあります。コーヒーや紅茶も一つひとつ手で摘みその細やかさがやさしい味わいになります。そんな、Verdaの商品には、生産者とネパリ・バザーロの想いがたくさん詰まっています。

継続可能で、たくさんの人に仕事がいきわたる手仕事をVerdaは大事にしています。手作りの服や雑貨には、機械生産にはない心地良さや温もりがあります。コーヒーや紅茶も一つひとつ手で摘みその細やかさがやさしい味わいになります。そんな、Verdaの商品には、生産者とネパリ・バザーロの想いがたくさん詰まっています。

特集:地域開発 スパイスに賭ける

【コラム】ワイルドサーグとコーラ

レトルトカレー、カレークラッカーのご紹介

~ネパリのスパイスを使ったおいしいカレーとお菓子です

福祉プログラムレポート

~セービングファンドの活動、みんなはどう思っているの?

商品開発物語

~保多織りのはぎれから生まれたこぶたとねずみのリストピロー

フェアトレードのお店紹介

~埼玉県、茨城県のお店紹介です

ベルダショップ・レポート

~2日間限定のベルダショップをオープンしました

Posted by kan on 2011年6月17日

継続可能で、たくさんの人に仕事がいきわたる手仕事をVerdaは大事にしています。手作りの服や雑貨には、機械生産にはない心地良さや温もりがあります。コーヒーや紅茶も一つひとつ手で摘みその細やかさがやさしい味わいになります。そんな、Verdaの商品には、生産者とネパリ・バザーロの想いがたくさん詰まっています。

継続可能で、たくさんの人に仕事がいきわたる手仕事をVerdaは大事にしています。手作りの服や雑貨には、機械生産にはない心地良さや温もりがあります。コーヒーや紅茶も一つひとつ手で摘みその細やかさがやさしい味わいになります。そんな、Verdaの商品には、生産者とネパリ・バザーロの想いがたくさん詰まっています。

特集:地域開発 若者たちの夢

【コラム】うれしい再会

紅茶の時間

~ネパールから届く紅茶をはじめ、こだわりの食品をご賞味ください

福祉プログラムレポート

~継続的に行っている支援をご紹介します

青森に広がるパートナーシップ・ネットワーク

~橋本司さんとの出会いから広がった活動の輪

フェアトレードのお店紹介

~山口県、岡山県、青森県のお店紹介です

Posted by kan on 2011年6月17日

いのちあふれる森の中へ・・・

染織工房天月

久万高原の山道を深く入った由良野の森にある「染織工房天月」は、鷲野陽子さん、宏さんご夫妻が運営している工房兼ショップです。携帯電話の電波も届きませんが、近くに四国八十八カ所の寺があり、特に春や秋には大勢のお遍路さんが通ります。もともとは養蚕のために切り開いた場所でしたが、競売にかけられた際に、自然と人が共生できる里山づくりをしようとした医師がこの森を買い取りました。住み込んで山を管理してくれる人が必要で、阪神大震災のボランティアで知っていた宏さんに声をかけました。

陽子さんは神戸出身の看護師で、オーストラリアのホスピスで働いていました。見学に来た日本人医師に、日本にホスピスを整える力になってほしいといわれたことをきっかけに帰国。高知のホスピス立ち上げに関わりました。やがて軌道に乗った頃、休日に訪れた四万十川でカヌーガイドをしていた宏さんと出会いました。長男が1歳の時に移住した西表島で陽子さんは染織を習い、宏さんも木工や大工の仕事を習い覚えました。4年ほど経った頃に里山管理の声がかかり、仲間と「ゆらの」という会を立ち上げました。

引き受けて久万高原に来たお二人は、森の管理をしながら、自分たちの住む家を建て、養蚕倉庫を木工加工場に改築し、蚕を育て染織ができる工房を作りました。理由がないとなかなか家を空けられない近隣の女性たちと、野菜や加工品を通信販売し、交流の場にもなっています。子ども向け、大人向けのワークショップも開き、たくさんの人が集まります。持っているゲームを自慢していた町の子が、ここでは何の価値もないことを感じ、次第に他の子と一緒にたくましく野で遊ぶようになっていくそうです。

ネパリを知ったのは、沖縄の素材展(2005年)でした。友人から聞いたネパールの話を思い出しカタログを持ち帰って購入したところ、コーヒーを宏さんが気に入り、息子は紅茶のファンに。寒い季節には家族4人分のフェルトブーツが可愛く並びます。「ゆらの」の会員からも買いたいという声が多く、商品として仕入れることにしました。マサラ、インセンスも好評です。2009年12月には、工房を改装して、商品を常時おけるスペースとカフェスペースを作りました。カフェはこの春から地域の人たちが交代で運営しています。

お話していてとても気持ちのよい陽子さん、宏さんと子どもたち。ぜひ足を延ばして訪れてみてください。

++++++++++++++++++++++++

代表:鷲野陽子

〒791-1223 愛媛県上浮穴郡久万高原町二名乙787-13

Tel&Fax:0892-21-8076

Open:9:00~17:00(不定休)

http://www.tentsuki.asia/

++++++++++++++++++++++++

くつろげる大人の空間で心と体に癒しを・・・

カフェ・ノイエ

伊予の小京都といわれる観光地大洲の「町の駅あさもや」のすぐ向かいにある「カフェ・ノイエ」。2008年4月にオープンした、「カラダ」と「ココロ」にいい、料理や雑貨が楽しめるくつろぎの空間です。

ドイツに暮らし、海外のいろいろな国を訪れた経験のある岡部千代子さんは、初めは各地で買い集めた、自分の好きなものを紹介するギャラリーのイメージで店を開こうとしていました。しかし、ただ自分が好きなものではなく、お客さまにとって良いもの、役に立つものをと考え、方向転換をしました。「地産地消」と「体に良い食べ物」をお店の道しるべとして、地元の「浜地鶏」や野菜を使った軽食やスイーツ、自然派化粧品や良質の雑貨などを扱っています。手作りジンジャーシロップのドリンクは、体がぽかぽか温まります。ネパリとの出会いもオープン2ヶ月前。カフェではネパリのうさぎのティースプーンで、ネパリの紅茶が楽しめます。

スタッフの福田宣子さんは、店で働き始めてフェアトレードを知りました。お客様と商品について話す中で学ぶことも多く、店を通して社会に貢献できていると実感するそうです。ネパリの商品は特にフェルトやスプーン、キャンドルが人気です。楽しんで見ていただけるよう、毎日、店内やショーウィンドウのディスプレーを変え、商品の物語が伝わるよう、ポップも手作りしています。レイアウトを工夫して、もっといろいろな商品を紹介していきたいと思っています。

町並みに溶け込むくつろぎの空間で、穏やかな時間をお楽しみください。

++++++++++++++++++++++++

代表:岡部千代子

〒795-0012 愛媛県大洲市大洲660-1

Tel:0893-24-0212 Fax:0893-24-0212

Open 10:00~18:00 定休日:木曜

http://www.cafe-neue.com/

++++++++++++++++++++++++

こうひぃとうつわ

器心家 ~きごこちや~

うどんがおいしくて、うちわとお城のある丸亀市で「器心家」を営む近藤廣文さんと美恵さんご夫妻。ご両親が戦後すぐから続けてきた陶器店の倉庫を改装し2004年にオープンしました。入口を入ると、左側が明るいカフェ、右側は以前の倉庫の雰囲気を残し、木の梁が落ち着けるギャラリーとなっています。

オーガニックな材料を中心としたカフェでは、ネパリのマサラティーの他に、抹茶やホットチョコレート、トーストなどの軽食も楽しめます。訪問した日には、国産小麦と地元の山下さんの卵を使用した手作りのシフォンケーキが用意されていました。

ギャラリーには、全国各地の陶器と、お二人が価値を認めた各地の漆や織物、紙布の布巾、地元伝統の水引のアクセサリーなどが並べられ、ついついじっくり見入って時間を忘れていまいそうです。ネパールから届いたネパリの商品も、日本の陶器や漆とマッチしてさらに魅力を引き出してもらっているようです。お気に入りの陶器や漆は、カフェで実際に使用されていて、手作り品への愛情あふれる説明を伺うと、さらにその良さが伝わってきます。

フェアトレードのことは、カフェを開く前に新聞で知り、カタログを取り寄せて購入をしていました。養鶏場の飼料の怖さや、オーガニックの重要性も耳にしていたので、店を改装する際にはオーガニックで、さらに趣旨にも賛同しているフェアトレード品も扱うことに決めました。ネパリの商品では紅茶が特に気に入っています。服も年々素敵になってきているので、楽しみにしていて、カタログも商品の背景にあるストーリーや写真が好きで、バックナンバーも捨てずに何度も読み返しています。

「お客様にフェアトレードのことを説明していると、つい力が入ってしまいます。コツコツとお話をしていく中で伝えていきたい。いつか、ネパリの服を紹介するファッションショーも開いてみたい・・・」と、にこやかに笑う近藤さん。

おいしいカフェと気持ちのよい空間を楽しみにぜひお立ち寄りください。

++++++++++++++++++++++++

代表:近藤廣文

〒763-0052 香川県丸亀市津森町231-5

Tel:0877-23-0653 Fax:0887-23-0669

Open:9:30~19:00 定休日:水曜、月1回連休あり

http://kigokochiya.fc2web.com/

++++++++++++++++++++++++